文丨张涛、路思远(中国金融市场部,文章仅代表作者观点)

斟酌再三,我们将2025年中国经济展望归集为一句话——“2025年将不再是2024年”,这既是对2025年宏观经济运行状况的预判,更是对未来经济前景的期许。

疫后经济曾出现过一波反弹,商品与服务的终端消费增速均一度升至20%左右的水平,但是反弹未能持续为反转,2023年第二季度开始,消费与投资出现了萎缩,物价开始持续下行,经济运行面临的通缩压力不断累积。2024年第三季度,内需的增速已降至2.6%,较疫后首季的7.3%,回落了4.7个百分点,近乎平均一个季度下滑近1个百分点,GDP平减指数则连续6个季度处于负值区间。

从三驾马车的驱动来看,2023年5.2%的增长中,净出口的拉动为-0.6%,即拖累了增长11.4%,增长主要源自内需拉动。2024年前三季度增长了4.8%,其中,来自净出口的增长贡献高达24%,内需出现明显萎缩。

总量上的内需不足,还带来了结构方面的新矛盾。典型的包括:有税经济增长乏力、区域经济失衡等。例如,伴随财政收入增速的持续放缓,非税收入的占比一直在抬升。再例如,广东省虽然在总量方面处于第一,但经济增速与全国平均水平的差距在不断扩大。

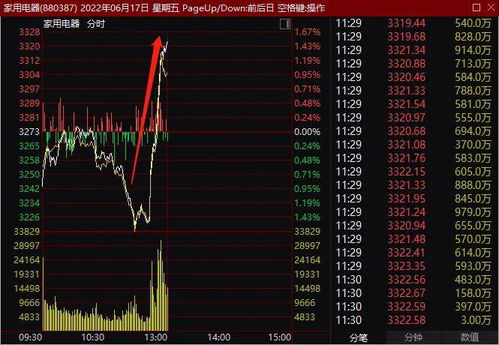

对于造成内需不足的原因,各界基本已有共识,外部环境变化(今年前10个月,FDI同比下降接近30%)、房地产市场的调整(已持续调整了3年多)、疫情“疤痕效应”对消费的冲击、政策预期差等因素影响下,微观主体的收入预期出现了下滑,并持续集中显化为消费动力不足与融资需求低迷,市场信心更是受到明显拖累,A股单日交易量一度跌至不足5000亿的规模。

针对如此经济运行态势,如果不予以及时的干预,就业压力将会加速显现出来,例如,最能代表劳动力成本变化的核心CPI涨幅,在9月份已降至0.1%的极低水平,显示出潜在的就业压力已不容忽视。9月下旬宏观层果断推出“一揽子增量政策”,明确了“加力提效实施宏观政策、进一步扩大内需、加大助企帮扶力度、促进房地产市场止跌回稳、努力提振资本市场”五个方面的政策重点。

从政策出台后的经济数据和市场情绪来看,微观主体的预期得到了显著边际改善,企业销售收入增速、核心CPI涨幅、制造业与非制造业PMI均有了明显的边际改善,二手房价格降幅收窄且成交量上升、A股及成交量更是明显回升。

正是基于政策的转向和经济运行边际变化表现出对政策的肯定,我们预计2025中国经济运行能持续获得利好因素的支撑,这是“2025年将不再是2024年”的第一个理由。

具体到可能影响经济运行的风险因素主要是两个方面:

1.存量方面集中在内生性的房地产市场调整进程。虽然经过3年的调整,社会预期已得到相当大程度的适应,但房地产依然是国内体量最大的资产,更是最重要的融资抵押品,房地产估值的稳定对经济复苏十分重要,因此,房价与地价的稳定就是稳经济的充分条件。从“一揽子增量政策”重点与近期市场对“房地产重获支柱地位”的讨论来看,房地产市场在政策层面获得进一步支持是可期的。

另外,按照第七次人口普查,目前中国仍有超过5亿乡村人口,占总人口比重超过36%,依然高于G7(美国17%、英国15%、法国18%、德国22%、日本8%、意大利28%、加拿大18%),相应城镇化进程只是放慢,但没有结束,即房地产供求还有重新平衡的空间,能否实现新平衡,就看政策层如何利用间与空间了。

2.增量方面集中在外生性的外部环境变化情况。特朗普再度当选后,必将带来全球范围内的贸易摩擦升级,加之2024年所有发达国家均出现了政党轮替(1905年以来的首次),新当选的各国政客均会在维护本国利益方面表现出强硬,因此各国能否达成新贸易协议存在巨大不确定性,即便是能,也必将很耗时。因此,2025年全球贸易受损是大概率事件。(具体分析详见《2025年经济展望①:全球迎接“MAGA 2.0”冲击》)。由此,外部环境变化会有冲击虽然是肯定的,但冲击的范围和力度尚不确定,还需要对特朗普就职后实际举动观察后,才能做出相对全面与准确的判断,不过预留出对冲政策空间则是必须的。

上述两个可见的风险因素,都指向了后期“增量政策”的增量内容是可预期的,这是“2025年将不再是2024年”的第二个理由。

在扩内需的政策增量方面可以期许的新变化,我们重点关注两个方面:

首先,除了日本由非常规宽松政策状态回归正常之外(但低利率环境短期内还将保持),其他主要经济体的货币政策均延续当前的降息周期,外部政策利率环境的宽松更有利于中国发挥支持性货币政策的作用,加之“出口”向“出海”的持续推进,人民币利率与汇率的环境有更好的条件来拟合;“一揽子增量政策”进一步明确将资产价格纳入货币政策框架内,人民也相应创设新的结构性工具。因此,2025年的货币政策在量、价和结构性三个方面,在加强支持性政策的空间和手段方面均可期,企业主体的融资环境也还有改善空间。

其次,与企业融资需求并重,刺激居民消费是扩内需的另一重要内容。例如,特别国债用途扩充至“两新”,并提高“两新”资金使用比重政策内容之一。不过,在客观上,在居民收入预期大幅改观之前,通过财政补贴等方式刺激的居民商品消费,更多体现为既定消费的提前,真的增量消费有限。因此,下一步增量政策重点可以更多考虑对服务类消费的刺激,例如,目前已经实施的生育补贴就是很好的政策。

目前,中国人均GDP已接近1.3万美元,服务占居民消费比重理应持续上升,服务业占经济的比重理应提高,而且从数据上看,经济运行重量越来越轻的规律是能看到的。例如,在人均GDP首次超过5000美元的2011年,每万元GDP对应的货运量为8吨;2019年人均GDP突破1万美元,每万元GDP对应的货运量降至5吨;2023年则已降至4吨,显示出服务消费和服务的经济比重的提升。

目前制约居民增加服务消费的重要原因就是收入预期不佳,不少国家通过直接发钱来解决此问题,但是中国作为14亿人口的大国,直接发钱在政策可行性方面存在困难。假设,给每人直接发放1000元,14亿人就需要1.4万亿资金,相当于2024年中央财政公共预算支出规模的10%,而要起到刺激居民服务消费的作用,人均1000元显然是不够的,可见在人口大国,直接发钱的政策始终面临收益分散与成本集中的困境。

因此,打破政策困境需要新对策,在这方面2025年也是值得期许的。

我们的建议是,扩大对特定对象的财政纾困力度,尤其是针对各地普遍存在的阶段性共性问题,中央政府需设立专项资金实施纾困,各地在全国统一安排下可酌情增加当地纾困力度,由此所需资金各地自担。另外,纾困措施实施前应明确政策有效期和退出机制,至于是否政策展期,当相机决策,保证有效期内政策效力发挥到最大。

例如,目前青年人就业压力大是各地面临最典型的共性问题,而青年人的就业难不仅会影响自身预期,还会带来明显的代际影响,即处于非就业状态青年人的父母会被动调整自身经济行为,两者叠加必然对终端消费产生抑制,并会持续挫伤社会预期。对此,中央政府有责任实施财政纾困。例如,由中央政府按月给有就业意愿的非就业青年人发放基本工资,青年人户籍所在地的政府负责提供就业岗位,财政纾困期限暂定一年,是否展期,评估后相机抉择,基本工资标准全国统一,各地在此基础上可酌情增加,由此所需资金各地自担,这样即可提高政策收益的集中度(聚焦在特定人群),另一方面降低政策成本(按照过去五年毕业大学生数量来测算,纾困资金规模可以控制在几万亿以内)。

综上,我们将2025年中国经济展望定格为“2025年将不再是2024年”。